Depuis l’année 2005, avec l’arrivée du parti CNDD-FDD, le Burundi a entamé un nouvel épisode dans l’édification de son avenir. C’est après qu’il ait traversé de longues nuits cauchemardesques ponctuées de longs événements sanglants, marqués par des guerres fratricides. Vingt ans après, les membres de la société civile burundaise œuvrant au Burundi résument le bilan atteint d’ « une gouvernance qui rassure avec des progrès grandioses aux résultats éminemment positifs dans des domaines variés ». Toutefois, certains d’entre eux affirment que le manque de carburant reste un grand problème.

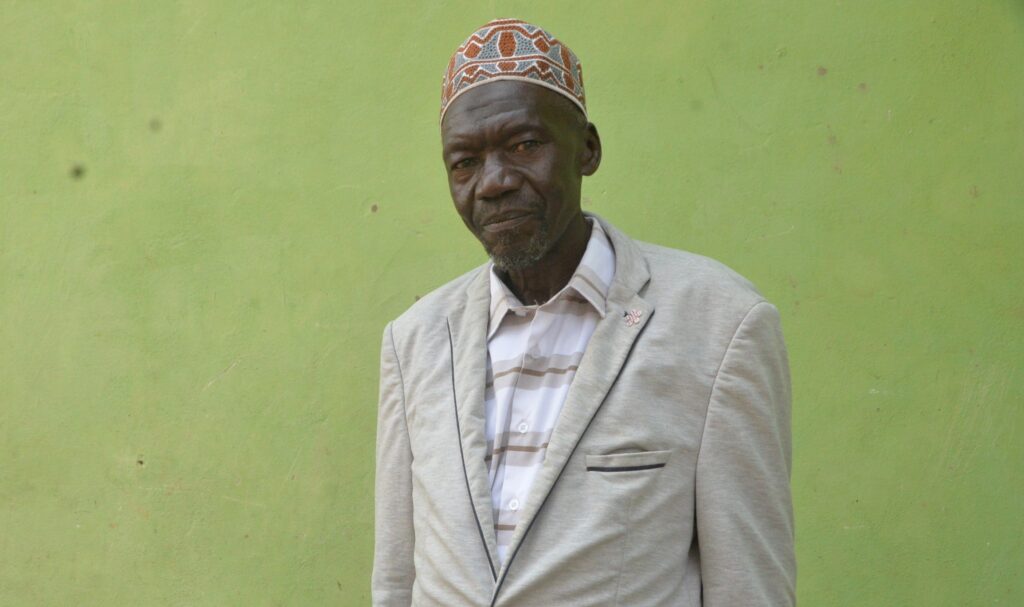

Le représentant de l’Acopa-Burundi (Association pour la consolidation de la paix au Burundi), Isaac Bakanibona, salue que depuis 2005, il s’observe une succession démocratique au pouvoir. Il félicite le gouvernement pour la consolidation de la culture de la paix et l’enracinement des principes démocratiques. Même son de cloche de la part de Joselyne Kumwenayo, représentante légale de l’AFPDIC-Burundi (Association des femmes pour la paix et le développement intégré des communautés). « Nous reconnaissons et saluons les efforts du parti CNDD- FDD durant ces 20 dernières années. Notre pays a connu des avancées dans toutes les domaines et surtout en matière de la stabilité politique et du développement socio- économique ». Sheikh Ramadhan Ndikumana, membre de la Comibu (Communauté islamique du Burundi) et membre du Conseil des sages abonde dans le même sens. Il affirme que le Burundi a atteint sa vraie indépendance sous le leadership du parti CNDD-FDD.

M. Bakanibona salue le rôle majeur joué par le parti CNDD-FDD dans la consolidation de la paix. « A l’arrivée du CNDD-FDD au pouvoir en 2005, il y avait un groupe dit Palipehutu-FNL qui continuait la lutte armée. Le gouvernement a engagé des négociations qui ont abouti à un cessez- le- feu. Les membres de ce mouvement ont été réintégrés dans les corps de défense et de sécurité, d’autres ont été démobilisés pour continuer dans la vie politique. Depuis lors, la paix et la sécurité règnent partout dans le pays sauf des cas mineurs de perturbation qui se sont manifestés, notamment en 2015 ».

Des progrès manifestes dans différents secteurs

Sheikh Ramadhan Ndikumana qualifie de « réels », les contributions énormes à l’édification d’un Burundi prospère dans les domaines de la vie nationale. Il salue notamment la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. « Cette politique a permis de faire face au problème de rétention des patients guéris dans les hôpitaux en raison des factures impayées », reconnaît- il. Dans ce domaine, Isaac Bakanibona revient sur la construction des structures sanitaires jusqu’au niveau de chaque colline et que les communes actuelles disposent au moins de plus deux hôpitaux.

Dans le domaine de l’éducation, nos interlocuteurs évoquent l’augmentation et la construction des écoles, ce qui a permis l’accès à l’éducation. L’autre avancée est la gratuite scolaire garantie pour les élèves du cycle fondamental dans l’établissement public. Malgré ces avancées, M. Bakanibona trouve qu’il faut revoir le système éducatif burundais, notamment le cycle fondamental. « Le nombre de classes construites durant les 20 ans dépassent de loin le nombre que comptait le Burundi depuis son indépendance », illustre-t-il. « Sur chaque colline ou dans quartier, il y a, actuellement, une école qui peut prouver le contraire » ? S’interroge M. Ndikumana.

De l’économie à l’hydroélectrique en passant par les infrastructures : des avancées malgré quelques défis

Dans le domaine économique, Isaac Bakanibona se réjouit du « développement spectaculaire » notamment la construction des infrastructures publiques. Il donne l’exemple du Palais présidentiel Ntare Rushatsi, des palais présidentiels dans d’autres provinces, la construction des infrastructures publiques permettant au gouvernement, de recouvrer le montant qui était alloué à la location.

En plus de la croissance économique, Sheick Ndikumana évoque notamment l’accessibilité des moyens de transport comme les motos, et les véhicules jusque dans les coins les plus reculés du pays. En plus du développement du réseau routier, ce membre du conseil des sages au sein de la Comibu se réjouit que certains petits agriculteurs adoptent du jour au lendemain, des techniques agricoles permettant même l’usage des motopompes, pour certains, dans l’irrigation. L’un des défis qu’il évoque est la carence du carburant.

L’instauration des coopératives Sangwe pour inciter la population à l’entrepreneuriat

Mme Kumwenayo reconnaît que l’instauration des coopératives Sangwe a permis d’inciter la population à l’entrepreneuriat rural. Elle affirme aussi que des actions visant la promotion des droits de la femme ont été instaurées.

A la question de savoir les attentes pour l’avenir, Mme. Kumwenayo ne passe pas par quatre chemins. « Nous nous attendons au maintien de la stabilité économique et sécuritaire, de l’autonomisation des femmes, de l’instaurations des stratégies avancées du développement économique pour atteindre la Vision 2040-2060 ».

Moïse Nkurunziza